Le changement climatique engendré par les activités anthropiques est au cœur de l'actualité en cette veille de réunion de la COP 21 à Paris. L’urbanisation galopante, l’accroissement des distances à parcourir, la recherche de la prospérité économique pour tous, la croissance démographique sont autant de facteurs qui contribuent, à un degré ou à un autre, au réchauffement climatique que l’on espère cantonner à moins de 2°C, pour contenir de potentiels effets catastrophiques : accentuation des périodes de sécheresse et/ou de pluies torrentielles (et leurs lots d’inondations), fontes glacières et élévation du niveau de la mer, multiplication des ouragans, des typhons, des tornades, dégradation des rendements agricoles dans les pays les moins avancés, propagation des maladies humaines, détérioration de la faune et de la flore, raréfaction des denrées alimentaires… Non exhaustive, la liste est déjà inquiétante.

Face à cela, les conférences mondiales sur le climat se tiennent chaque année, entre pays membres des Nations Unies, dans le but de faire émerger sinon une synergie internationale propice à enrayer les conséquences du dérèglement climatique, du moins d’atténuer les effets de la machine sociétale et de développer les moyens nécessaires pour opérer une adaptation de nos sociétés à ces changements climatiques, notamment par le biais d’une transition énergétique. Adaptation, atténuation, transition ont peu à peu remplacé changement et mutation.

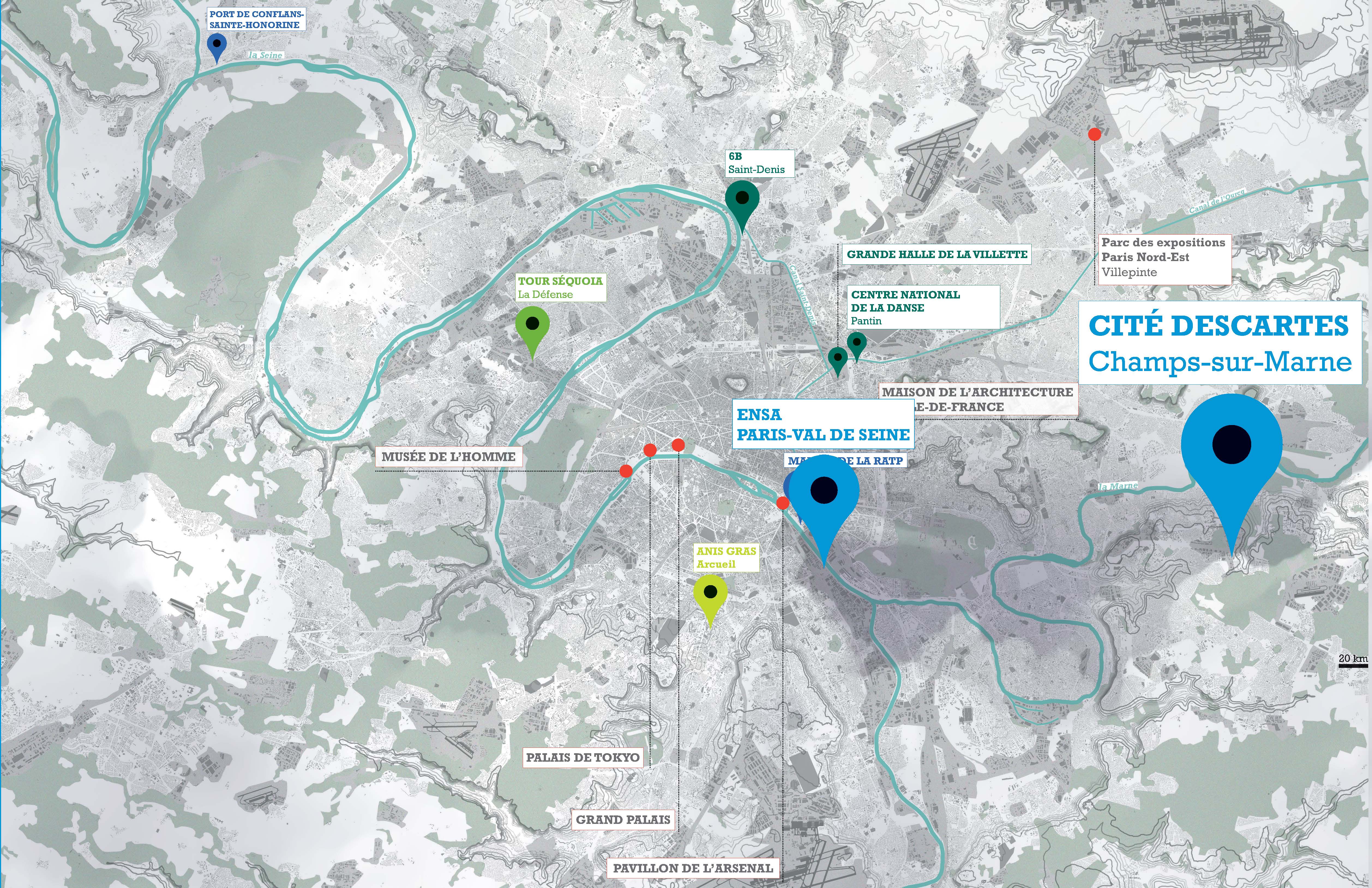

Ces enjeux, parce qu'ils sont globaux et de long terme, peuvent paraître éloignés de nos territoires et de notre quotidien. C'est pourtant sûrement à cette échelle que résident aussi les clés de cette transition. N’avons-nous pas en tant que citoyen-usager-consommateur (pollueur)-professionnel (de n’importe quel secteur)-élu(e) politique un rôle à jouer ? La Cité Descartes réunit de nombreux acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et des acteurs politiques qui œuvrent en faveur des villes durables.

Située dans une ville nouvelle, elle-même en pleine expansion, aux portes de la Métropole du Grand Paris, en quoi le campus est-il exemplaire ? Comment la recherche et l’action opérationnelle s’articulent-elles dans les faits ? Quels seraient (sont ?) les projets mis en place pour répondre aux enjeux du changement climatique à l’échelle de ce territoire ? A quelles difficultés sommes-nous confrontés et quelles sont (seraient) les manières de les dépasser, pour espérer engager un futur peut-être plus radieux, et plus « décarboné » ?

L’objectif de cette table ronde consiste à faire dialoguer acteurs de terrain et chercheurs académiques, autour des enjeux, des projets, des réalisations et des voies d’action à explorer pour améliorer l’empreinte écologique-carbone du territoire de la Cité Descartes et plus largement celle de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée). Cette table ronde s’intègre dans un événement de plus grande ampleur qui se tiendra la semaine du 23 novembre et intitulé « Descartes à jouer ».

L’articulation entre planification(s) environnementale(s) ; démarches stratégiques), urbanisme et territoire(s) seront au centre des débats. Pour ce faire, on portera le regard par exemple sur la place des agendas 21, les plans climat air énergie du territoire, leurs déclinaisons opérationnelles, les atouts/opportunités et les freins de telles démarches, mais aussi sur les relations entre les différents acteurs impliqués »